世界も注目する「武士道」とは?

海外の人から「武士道とは何?」と聞かれた時、貴方はどのように答えますか。

また正確に答えられますか。

武士道とは武士の行動原理でもあり、武士のあり方を追及するための思想と考えますが、具体的ではなく明確でもありません。

武士道は一言で語れるものではなく、武士が規範とする行動や発言が時代によって違いがあるので説明するには非常に難しいのではないでしょうか。

5千円札で有名な新渡戸稲造さんは海外に留学していた頃、周りのひとから宗教教育のない日本に道徳観念があるのはなぜなのかとよく質問を受けたとのことです。

新渡戸さんの答えは「日本の道徳や正義を形成しているのは「武士道」です。

新渡戸さんは武士道を一言で言うと「武士の掟」すなわち「高き身分の者に伴う義務」と述べておられます。

武士は戦い事を主に専門としますが、武士が世の中や社会の中心となって好きなようにされては世の中が成り立ちません。

長年にわたる日本の歴史の中で武士の間でもフェアプレイの精神が求められるようになりました。

このようにして武士の生活の中に武士道という崇高な精神が生まれました。

武士道は仏教、神道、儒教の影響を受けそれらをうまく取り入れた精神です。

英文で書かれた「武士道」に世界が感動した!

1891年に新渡戸稲造は「武士道(BUSHIDO;The Soul of Japan)」を体調を崩しながらも英文で書き上げます。

新渡戸稲造と聞くと「5000円札の人」と連想する人が多いと思いますが、「武士道」を英語で紹介したご本人です。

では渡戸稲造とはどんな人だったのでしょう?

1962年、岩手県盛岡市に生まれ、農学を学ぶために札幌農学校(現・北海道大学)に入学します。

札幌農学校とは「少年よ、大志を抱け」で有名なあのクラーク博士が初代教頭を務めたエリート校です。

新渡戸さんはここの影響で西洋のことについて多く学び影響を受けることになりました。

同校卒業後、新渡戸さんは帝国大学(現・東京大学)の入試を受けた際に「われ、太平洋の架け橋にならん」という有名な言葉を残し、のちにアメリカ、ドイツへと留学のために向かうことになります。

「武士道」はなぜ書かれたかというと、新渡戸さんが留学先でベルギーの法学者に「日本の学校では宗教教育がないのですか?」と聞かれ、即座に「はい、ありません。」と答えます。

そうするとベルギーの法学者は「宗教教育がない?日本はどうやって道徳教育をするのですか?」と返します。

この質問に新渡戸さんは考えた末、日本人の心の中にある善悪の観念、正義を形成しているベースが「武士道」であることに気が付きます。

また、妻のメアリーさんからもたびたび日本にこのような思想や道徳教育がいきわたっているのかを聞かれ外国の人に日本の精神を教える、という趣旨から英文で「武士道」を書く決意をしたとのことです。

英文の「武士道」は1900年にアメリカで出版されるや否やたちまち話題と反響を呼び、フランス語やスペイン語をはじめ各国の言語に訳され「武士道」は一気に世界中に広まったといわれています。

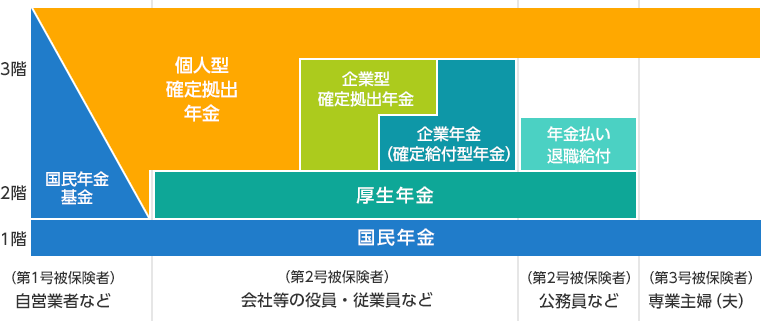

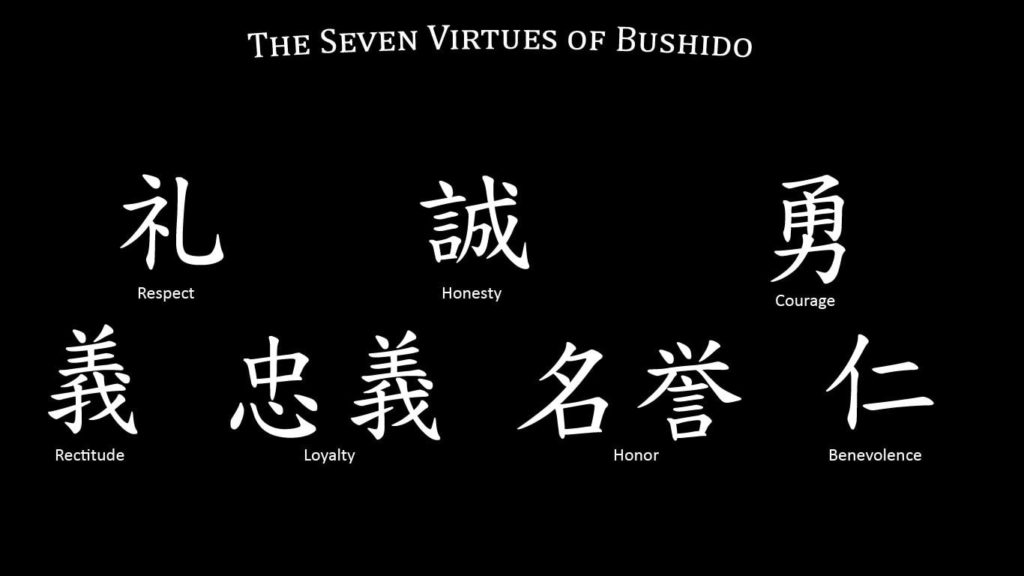

武士道の7つの徳とは?

武士道には 義、勇、仁、礼、誠、名誉、忠義 これら7つの徳が挙げられます。

徳とは人間の優れた精神性のことを指し、五常を説く儒教の影響から来ています。

「義」

人間として正しい道、正義を意味するものであり武士道の掟の中で最も重要視されていました。

「勇」

義を貫くための勇気のことを指しますが、勇気といってもわざと危険を冒し犬死するのではなく、自分が信じることに対してはためらうことなく命をかけ戦うのが武士の精神です。

「仁」

人としての思いやり、他者への憐みの心のことを意味します。

「礼」

仁の精神を育て他者を尊重することから生まれる謙虚さ、優しさを意味します。

「誠」

言ったことを実行すること。

「名誉」

名を尊び自分に恥じない高潔な生き方を貫くことを意味します。

「忠義」

主君に対して絶対的に従順することを意味します。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は武士道と武士道の精神について考えてみました。

武士道の7つの徳はどの時代にも通じる高貴な精神ではないでしょうか。