社会保険とはどのような制度?

社会保険とは簡単に言うと、日本の国民が日常生活を送るにあたりリスクに備えて事前に保険制度を設けていざという時になればその生活を保障するためのしくみといえます。

狭義の社会保険

・介護保険制度

・厚生年金保険制度

健康保険制度

健康保険制度とは、仕事とは別の理由により事故や病気にかかり、かかった医療費の一部を負担する公的な医療保険制度です。

その他、加入者の出産する時や死亡した場合に対処するための制度も設けられています。

社会保険制度に加入する企業に勤める会社員は健康保険制度に加入します。

会社から加入者に支払われる給与額に応じた保険料を支払うことにより保険の給付を受けることができます。

これとは別に、自営業者など健康保険制度に加入できない場合は、国民健康保険制度に加入します。

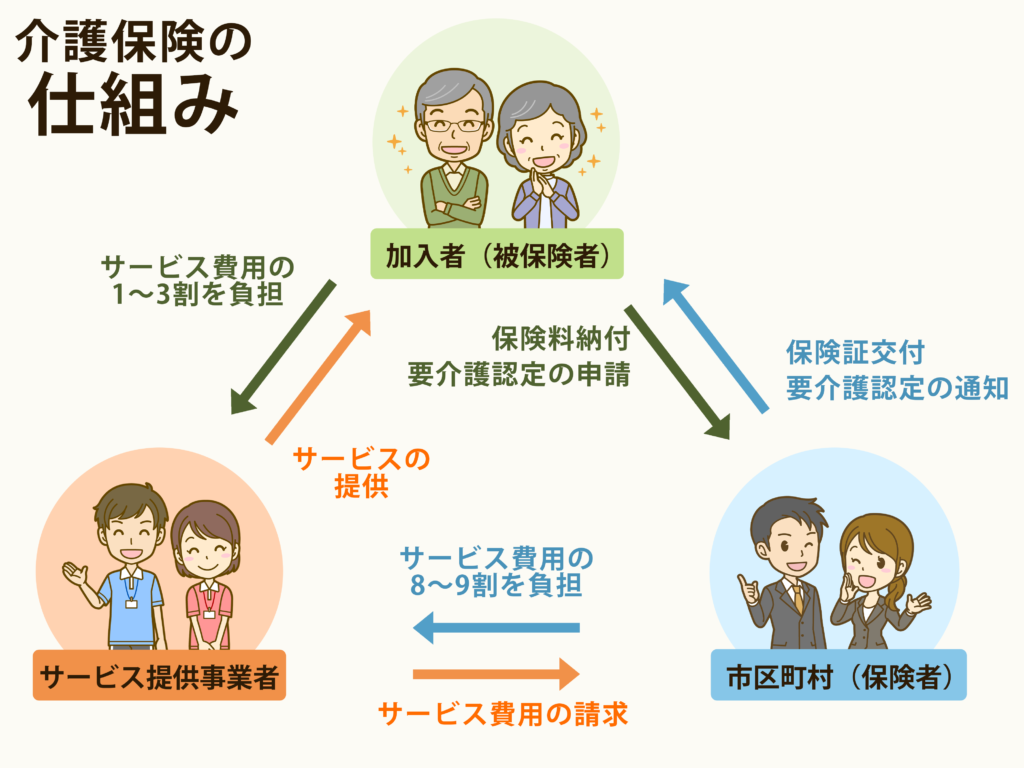

介護保険制度

介護保険制度とは、要介護認定を受けた65歳以上の高齢者及び40歳以上64歳以下で特定疾病による要介護認定を受けた人が保険医療サービスや福祉サービスを受けることができる公的な給付制度を指します。

40歳以上の者には加入が義務づけられ、65歳未満の者の場合は保険料が引き落とされます。

一方、65歳以上の者の場合は、支給される年金から保険料の引き落としが行われます。

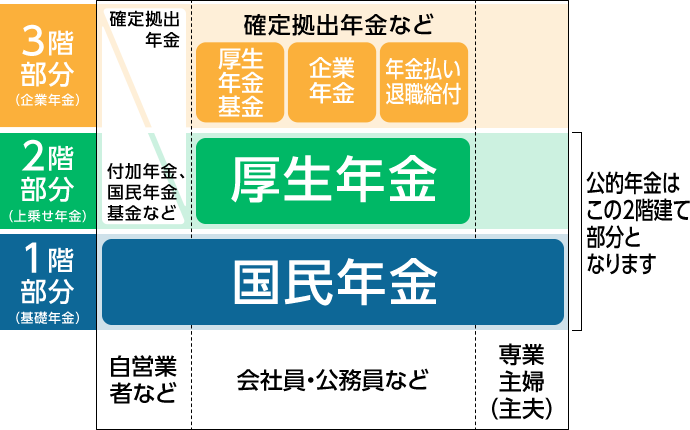

厚生年金保険制度

厚生年金保険制度とは、基礎年金制度である国民年金制度に上乗せされる、加入者の老齢・障害・死亡時の保障として年金の給付が行われる制度です。

主に会社員などが保険の加入者、いわゆる被保険者となり、年金の給付は被保険者や被扶養者である家族を対象に行われます。

広義の社会保険

・介護保険制度

・厚生年金保険制度

・雇用保険制度

労災保険制度

労災保険制度とは、労働者が仕事中や通勤中の災害によるケガや、障害・死亡をした場合にその労働者本人や遺族に保険給付を行う公的な制度です。

労災保険料は全額を会社が負担するため、加入者である従業員の負担がないことに特徴があります。

労災保険制度に加入することで、従業員側は確実に補償を受けることが可能となり、会社側は不意の多額な出費を抑えることができます。

雇用保険制度

雇用保険制度とは、会社で働く人が安定した職業生活を送るための保障や、働く意欲のある人を補助するための公的な保険制度です。

代表的なものとしては「失業保険」が挙げられます。

その他、育児や介護、高齢者の雇用が継続される場合に支給される給付金制度、教育訓練を受けた従業員に対して支給される給付金制度など、雇用に関するさまざまな場面で受ける給付制度があります。

雇用保険料は、会社と労働者が一定の割合で負担をすることになります。

社会保険の加入条件

社会保険制度に加入することができる会社(適用事業所)

適用事業所には、具体的には強制適用事業所と任意適用事業所の2種類があります。

強制適用事業所

国や地方公共団体、会社などの法人の場合は、業種に関係なく従業員が一人でもいる場合は強制適用事業所になります 。

個人事業主の場合でも、国で定められた16種類の事業については事業主を除く5人以上の従業員を雇っている場合は強制適用事業所に含まれます。

任意適用事業所

強制適用事業所に含まれない事業所は、厚生労働大臣の認可を受けた場合に任意適用事業所となり社会保険に加入することができます。

任意適用事業所となる場合は従業員の2分の1以上の同意を得た上で、申請を行わなければなりません。また取り消す場合は加入者の4分の3以上の同意が必要です。

社会保険制度に加入できる従業員(被保険者)

一般の被保険者

社会保険の適用事業所(強制適用事業所・任意適用事業所問わず)で給与を受け取る70歳未満の方は一般の被保険者として社会保険制度に加入できます。

正社員のほか試用期間中、短時間就労者であるパートタイム労働者やアルバイト、契約社員、法人における代表者、役員、労働組合で専従する者などが含まれます。

日雇特例被保険者

社会保険の適用事業所で臨時的に働く人が社会保険に加入する場合は日雇特例被保険者となります。

日雇特例被保険者が加入することができるのは、健康保険制度・介護保険制度のみとなります。

加入条件は

・2ヶ月以内の期間で雇用される者

・4ヶ月以内の季節的業務で雇用される者

・半年以内の臨時的事業による事業所で雇用される者

社会保険の適用事業所で働く70歳未満の従業員の中でも、被保険者とされない者が存在します。

これを、適用除外者といいます。

適用除外者とされる要件には、次の内容が挙げられます。

船員保険の被保険者

・2ヶ月以内の期間で雇用される者

・巡回興行業務のような、所在地が一定ではない者

・4ヶ月以内の季節的業務で雇用される者

・半年以内の臨時的事業による事業所で雇用される者

パート・アルバイトの加入要件

正社員よりも短い期間・曜日などを限定して働くパートタイムやアルバイトの場合、「 一般の被保険者」 扱いとなります。

ただし、これらの パート・アルバイトが社会保険に加入するには一定の要件を満たす必要性が生じます 。

法改正における加入義務者適用拡大

平成28年10月より、健康保険や厚生年金保険などの社会保険制度への加入適用範囲が拡大され一週間あたりの労働時間がこれまでより短縮されました。

これにより多くのパートやアルバイトが対象範囲に加えられることが定められました。

導入当初は従業員数が500人を超える会社に対して義務づけられましたが、 平成29年4月以降は、労使間での合意が成立すれば500以下でも適用対象 となり、社会保険へ加入できるようになりました。

具体的な加入要件

労働時間:20時間以上

一週間あたり20時間以上の者も新たに適用対象者になりました。

この20時間以上の時間はあくまでも所定労働時間のことです。残業時間は含まれません。

賃金:月88,000円以上

この賃金の中には通勤手当や残業代、休日出勤代、賞与などは含まれません。明確に確認ができない場合は、「時間給×週あたりの所定労働時間×52週÷12ヶ月」で算出します。

1年以上の継続雇用見込み

1年以上の継続雇用が約束されている者などが対象となります。(1年以上の契約で勤務する者)

会社の従業員数

・従業員数501人以上の会社で働く短時間労働者

・従業員数500人以下でも労使間の合意がなされている会社で働く短時間労働者

学生は対象外

学生アルバイトなどは適用対象外となりますが、夜間学生や通信制、定時制の学校に通う者については適用対象となるため注意が必要です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は社会保険とはどのような制度?意外と複雑?について触れてみました。

ひとことで「社会保険」といっても細かい加入要件、いろんな制度があることがわかりました。